1 - Fin de guerre

Un changement de temps, de modes de vie et d'époque sera selon les rares témoins de la guerre, notifié au cours des années 50. La guerre finie que devinrent tous ces matériaux de l'armée reconvertis dans la vie civile comme les véhicules, les moyens de transport ou de déplacement ? On cite dans le pays du côté d'Ustaritz pour les pneus et à Saint-Martin-de-Seignanx un dénommé Hirigaray, technicien habile qui sut aller chercher lors d'expositions ventes à travers la France ces voitures, moteurs militaires livrés à la vente pour les recycler dans le pays.

Les Américains avaient décidé de s'en dégager et moyennant prix de bon entendement ce furent des trains entiers de marchandises qui transportèrent dans le pays ces véhicules reconvertibles. On en fera des camionnettes bien pratiques pour les artisans qui renonceront ainsi aux attelages d'animaux scellés pour un moteur, alimenté en essence, un produit encore cher à cette époque.

Dès 1952 les mécanos de ce temps réalisent ces autos avec une cabine et derrière la plaque, un plateau avec des ridelles qui ressemblait à un petit camion ou camionnette prisée et en projet à venir. Ce furent les fourgonnettes d'alors utilitaires et d'intérêt.

On quittait la charrette à bras, et ajoutait les échelles à coulisses dans les chantiers, avant l'introduction encore plus tardive de l'aluminium pour les outils et les moyens de mener les chantiers de construction. Le peintre disposerait lui aussi d'une échelle à coulisses, une nouveauté à trois branches, une révolution pour l'époque, permettant de monter en altitude, et de disposer de cette échelle pour le faire. La technique venait à son heure.

La Pallice à Bayonne fut construite ainsi avec ces techniques de ce temps, dit mon chef de chantier. Les artisans travaillaient-ils en travail partagé ou cogéré en ce temps ? Les artisans travaillaient en individuel rarement en partenariat dit l'ouvrier de ces chantiers d'avant.

Les camionnettes fabriquées selon ces modèles rustiques et encore sommaires étaient les bienvenues auprès des charpentiers, maçons, ébénistes ou peintres. Pour toute livraison de poids comme aussi pour le bois et le charbon qui continueront encore des années durant à être transportés par des attelages de chevaux et de boeufs comme d'antan.

Notre ancien se souvient de la destination des chevaux pendant la guerre à Tarbes où l'armée disposait de moyens à grande échelle pour entretenir ces bêtes sur pied, pour les besoins militaires et civils, agricoles ou forestiers. La construction demandait des travaux de déforestation et faute de véhicules chevaux et attelages de boeufs y trouvaient toujours leur terrain de prédilection.

La grue ou le monte-charge fait aussi son entrée dans le monde du travail en ces années confiées aux constructions nombreuses après la guerre. Un secteur d'activité retardé et qui prit un essor notable à la Libération. Portant le nom de "sapinette", la dite grue de hauteur moyenne et basse, était démontable devint un précieux moyen de soutien des bras de chantier,

Dans l'entreprise familiale de charpentier on conserva longtemps les charrettes à la main, comme la charrette à bras, pour porter jusqu'aux chantiers le matériel de travail, les premières scies et les rabots de bois indispensables pour le travail

A l'atelier on faisait usage, une révolution du temps, des scies électriques, les premières, mais les moyens confectionnés en usine, les poses sur chantier se faisaient toujours à l'ancienne, à la main et à dos d'homme si nécessaire et de cordages. Avec peu de bras mais des corps exercés à l'école de la vie !

Le charpentier dispose ainsi de son autonomie, le menuisier aussi, l'ébéniste du sien : il arrivait cependant que tous trois se complètent sans être associés pour le cas. On imagine mal qu'avant 50 faute de scie ou de rabot électrique, si utiles, on travaillait à la force du bras, par un métier de charpente à la main jusqu'en 1970.

La tronçonneuse fut une autre prouesse, un gain de temps, et le renoncement à ces scies manuelles qui demandaient un apprentissage physique exceptionnel de l'ouvrier de chantier. "La mariane" ou grosse scie était déplacée sur les chantiers, et le prix de l'essence étant encore dissuasif, on choisissait de travailler à la force du biceps faute de mieux. Comme pour l'achat de la camionnette, soumise au contrôle des Mines dès les débuts, le réflexe de l'économie dans le travail était privilégié en ces années d'après guerre, encore habitées des souvenirs de privations pour ces hommes de chantier qu'un séjour en Allemagne avait façonné dans leur mode de penser, d'anciens combattants revenus à la vie civile depuis peu.

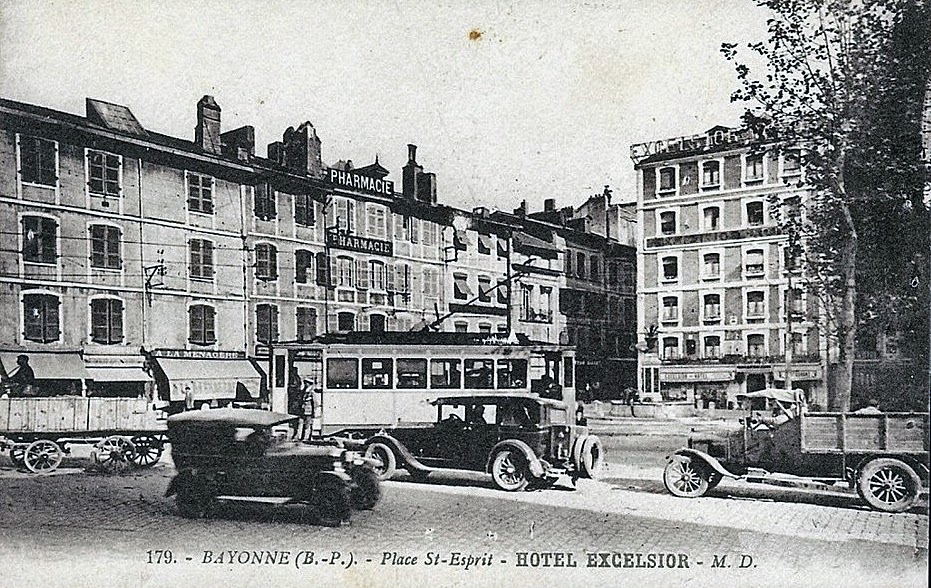

On évoque chez ces jeunes gens des années 50 les premiers garages automobiles, un rêve de remplacement du vélo ou du cheval peu utilisé pour les commodités personnelles sinon le travail.

Les anciens charrons deviendront les carrossiers, les voitures militaires seront rendues à la vie civile, aménagées pour des usages domestiques, transformant ainsi les autos en camionnettes, et pour les mieux fortunés il existait des véhicules des années 20, rares mais rangés dans leurs garages, attendirent la fin des hostilités, cinq années durant. Années creuses indéfinies que seuls ces anciens de 40, d'Indochine puis d'Algérie considèrent comme des années noires.

2 - La voiture, un rêve inconnu

Citroen, Dolfuss, Renault, Delage, Peugeot, camions Hotchkiss, ont leurs premiers concessionnaires de ce temps, voitures désormais de collection mais qui en ces années étaient cachées aux yeux de l'occupant, comme pour le cheval de maison, pouvait aguicher leur convoitise. Des noms de ces commerces bayonnais, Lafontaine, Durruty, Gambade traversent la mémoire des ainés, car pour eux la sortie sur route cabossable et pas toujours goudronnée des environs de Bayonne, de ces voitures exceptionnelles était une curiosité absolue. On disait du docteur Delay, maire de Bayonne que sa Traction Citroen 15 CH et son chauffeur vêtu de circonstance ne manquaient d'attirer le regard des passants. Point de maréchaussée pour interrompre la circulation lors de leur passage, le nombre des véhicules ne l'imposaient guère ! Pendant la guerre on se rappelle encore des objets cachés à l'Occupant disent les témoins, de cuivres, de souvenirs, tableaux ou objets divers de diverses factures, argent mis sous terre ou dans les manteaux des cheminées. Une famille de Marracq me montra le trésor de bijoux d'un joaillier juif bayonnais caché ayant passé la frontière pour le Canada, et qui leur permit à La Libération de retrouver leurs biens de famille dissimulés. Tous deux sont disparus désormais mais n'auront oublié cette aventure de l'histoire.

Après-guerre, la Libération réveilla le goût de liberté, et la voiture, parmi les toutes premières donnait des ailes d'envie à tous ceux qui en rêvaient encore quelque temps. Il faudrait attendre pour la plupart.

3 - Des chantiers universels

Les utilitaires de transport à moteur étaient les plus habitués des accès de ville à Bayonne, tel Larroulet le minotier d'Ustaritz, livrant la farine de blé, aux négoces de pain, nombreux dans la ville. Sans pain point de repas.

Les camions des carrières (de provenance allemande) à Arcangues, Betbéder de son nom, dit mon témoin présageaient encore du travail de goudronnage en vue pendant ces années, car nombre d'accès à nos quartiers périphériques des bourgs communaux ne connaissaient encore que la route de terre battue. Le goudron une étape à venir. Les entreprises Pariès et Delage se confondront avec ces chantiers importants accomplis par un dénomme Anatole pour les Ponts et Chaussées, de Baigorry ou Arneguy, où ce technicien exerçait son métier de chef de travaux départementaux. La modernisation des voies de communication se fit par ces équipes de routes confectionnées à la pelle et quelques machines de bonne utilité.

La route enrobée de bitume fut une révolution. Loin des crevasses et des nids de poule. Ceux qui voyagèrent dans les routes africaines dans les taxis bus du lieu savent que poussière et balancement faisaient le charme de cette ballade comme chez nous, le transport à cheval ou le vélo sur des chemins crevassés ne peuvent traverser le souvenir passé de nos contemporains.

On cite l'arrivée matinale à Bayonne depuis Ustaritz ou Bassussarry ou Saint-Pée-sur-Nivelle de myriades de gens à vélo pendant ces premières années de la Libération, tôt le matin tous les jours pour travailler. Des noms comme Gassuan, au demeurant patron d'entreprise mais comme tous ses employés logé à la même enseigne, allant en ville depuis Arcangues sur sa monture.

Rien à envier à l'affluence matinale de ceux qui aujourd'hui empruntent les mêmes voies pour entrer par Marracq à Bayonne sud, via le square dit "Marrakech", où quelques arbustes exotiques font figure de trophées du sud de l'Atlantique. et font penser aux pays du sud profond.

Ne souriez pas ! On pourrait devoir requalifier le nom si par cas, des gens bien intentionnés venaient à quérir justice pour un détournement de sens de ce terme qualifié de l'Afrique.

L'eau arrivera dans les quartiers après 1954 comme à Sutar Anglet. Point de téléphone et dès lors d'électricité, tous deux se tiennent, peu de sanitaires ou de vespasiennes, le jardin de ferme ou le coin aménagé dans un lieu discret servaient de refuge aux urgences.

Et dans ce monde naturel et proche de la terre notre témoin raconte la familiarité du temps pour voir éclore dans un poulailler, aménager des oeufs confiés à une poule glousse et à la croyance. Les naissances se faisant à la maison, un objet de métal ou petite cuillère au milieu des oeufs maintenus au chaud par une mère recluse pour cette tâche, une feuille de laurier de Pâques, pour éviter de subir les effets électriques, du moins le pensait-on, et le tour était joué, les poussins et canetons naissaient à la faveur de la vie et des cultes qui l'accomplissaient !

A la question de savoir où les Bayonnais s'approvisionnaient en viande comestible dans la cité, mon témoin rappelle que le plus ancien abattoir à sa connaissance se trouverait à côté de la prison actuelle de la ville où l'on acheminait à pied, depuis la campagne alentour, des vaches, boeufs, chevaux, moutons, agneaux ou brebis, pour le sacrifice final et définitif.

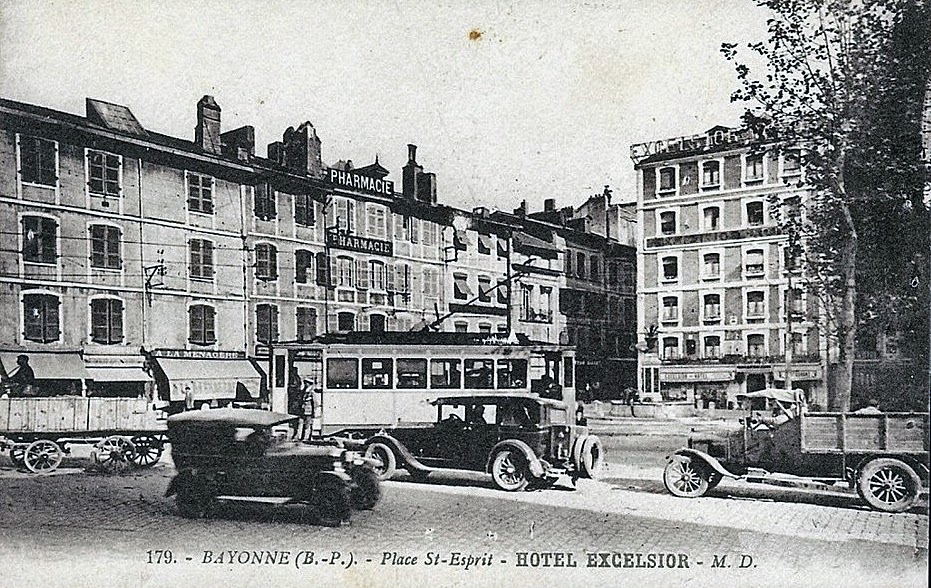

On imagine la procession de ces animaux sur pied traversant le pont Saint esprit avec leurs propriétaires ou les bouchers concernés jusqu'à trépas et suivant le marché qui se tenait en ce lieu d'antan pour écouler deux fois par semaine leurs marchandises.

Deux marchés existant selon les époques, des deux cotés de la Nive ou de l'Adour et la vente de viande assurée in situ sans perdre de temps, ni perdre les viandes. Point de moyens de conservation. Pour le poisson il existait le sel faute de congélation mais pour les viandes rouges, un sujet de préoccupation. Le partage de viandes après leur sacrifice était palpable pour ces bouchers en situation. On ne l'imagine que peu aujourd'hui.

Ce Saint-Esprit où existait encore des lavoirs anciens, des douches publiques, somme toute les attributs d'une vie sociale nourrie comme à Lahubiague encore.

La quête des eaux potables, au Pilori, à Caradoc, distinguant le Château d'eau de Saint-Pierre alimenté par l'Ursuya comme celui du côté de Marie Caudron par le Laxia à Marracq, la fontaine Saint-Léon sont les sites référencés d'une histoire patrimoniale de l'eau potable à Bayonne. La ville n'en fut jamais privée mais l'affluence d'eau de la Nive et de l'Adour n'incita à reconvertir l'eau fluviale en eau potable. Du moins pas encore !