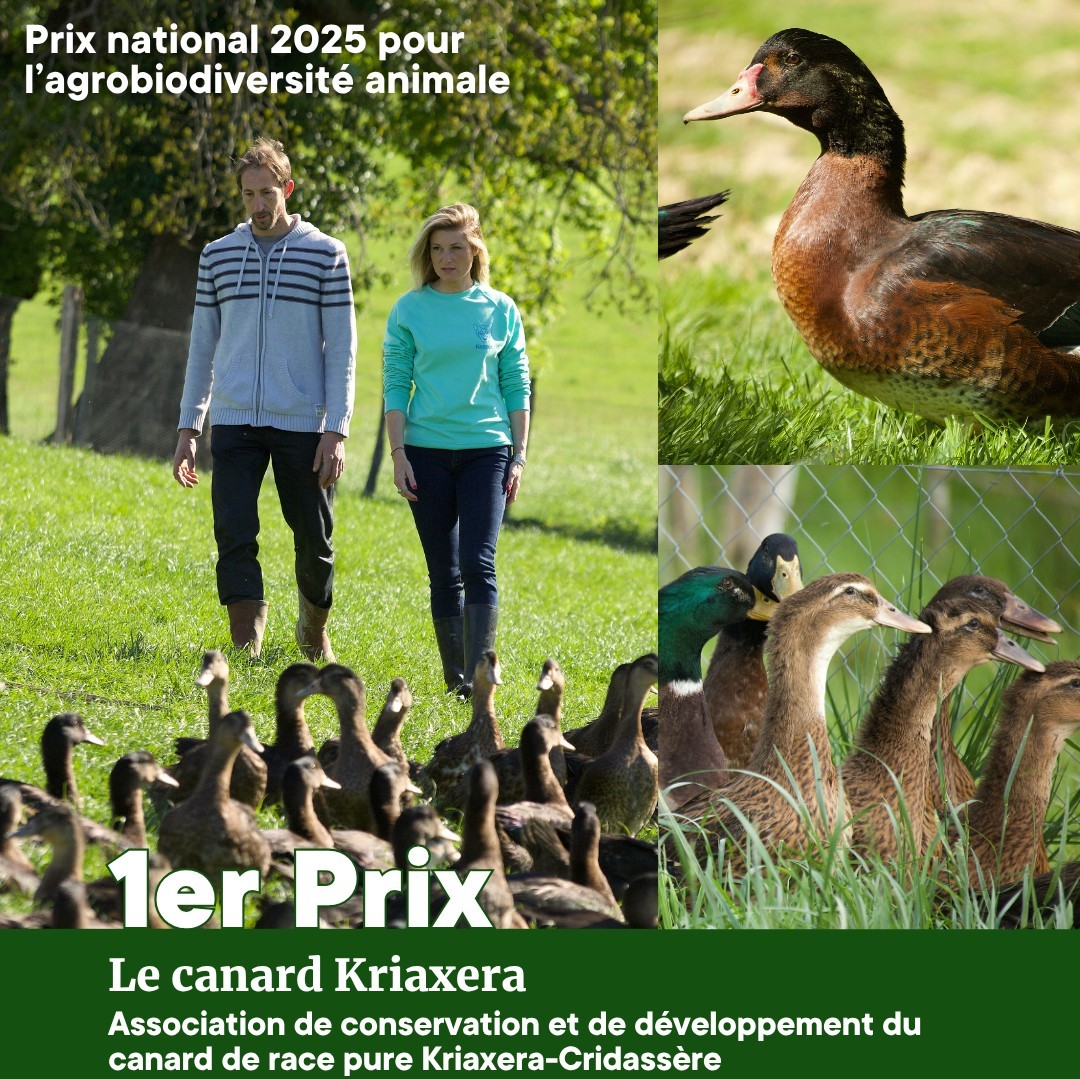

Les agriculteurs basques qui ont sauvé la race très spécifique du canard Kriaxera, viennent de recevoir le premier Prix national 2025 pour l’agrobiodiversité animale décerné par la Fondation du Patrimoine. Au cœur de la grippe aviaire de 2021, ils ont refusé de baisser les bras. Il en allait de l'éradication programmée d'une filière, mais, plus encore, d'une espèce très particulière de notre territoire.

L'idée salvatrice a donc consisté à conserver des œufs dans des conditions techniques dont le détail m'échappe techniquement, mais qui ont permis d'assurer rien de moins que la survivance de ce canard.

On savait déjà les paysans vigilants sur l'impérieuse nécessité de ne pas mettre tous les œufs dans un même panier, mais là, ils ont fait beaucoup plus fort en ayant le souci de préserver une famille de canard dont la filiation était menacée de disparition totale.

Nous sommes là devant un acte fondamental de protection du patrimoine animalier de notre territoire. Et je dois dire que je vois dans cette stratégie sans bruit ni effusions médiatiques un geste fondamental de sauvegarde d'un pan entier de la faune de notre faune agricole.

Car cette faune existe aussi. Elle aussi, mérite considération, quoiqu'en pensent quelques idéologues de la cause animale. Elle participe d'un acte de civilisation. Oui, l'agriculture est bel et bien civilisationnelle. Au point que l'agriculteur se sent à son tour redevable de la protection de son milieu avant quiconque. Et, en l'occurrence, beaucoup plus par devoir moral et environnementaliste au sens premier du terme, que par intérêt financier immédiat.

En conservant ces œufs, les récipiendaires de ce prix, du côté de Lohitzun-Oyhercq, n'ont été poussés par aucun mobile mercantile. Ils ont d'abord pensé à tout faire pour que ce canard bien précis et identifié, ne subisse pas la loi aveugle de tout abattage sanitaire en série.

Se soumettre à cette obligation constitue un sacrifice financier parfois irrémédiable, ils n'ont pas voulu y ajouter un deuil laissant un vide définitif dans leurs exploitations. Il s'agit ni plus ni moins d'un refus de la fatalité sous le couvert d'une décision publique qui ne veut s'offrir le luxe d'aucune nuance.

Et pourtant le degré supérieur de responsabilité vis à vis de ce qui n'aurait pu être qu'une application passive et résignée de la consigne d'abattage, ce sont bien ces agriculteurs qui l'ont, seuls, atteint. Encore une fois, au-delà de la norme très en vogue du "zéro risque", il est bon de voir qu'il reste encore des femmes et des hommes dans nos champs, capables de se lever pour préserver un particularisme, une identité.

Pour les gens qui aiment la terre, il y a ainsi nécessité de ne pas se contenter "d'ouvrir le parapluie", vision très citadine et à courte vue de nos intérêts publics, mais déjà de croire dur comme fer au retour du soleil...