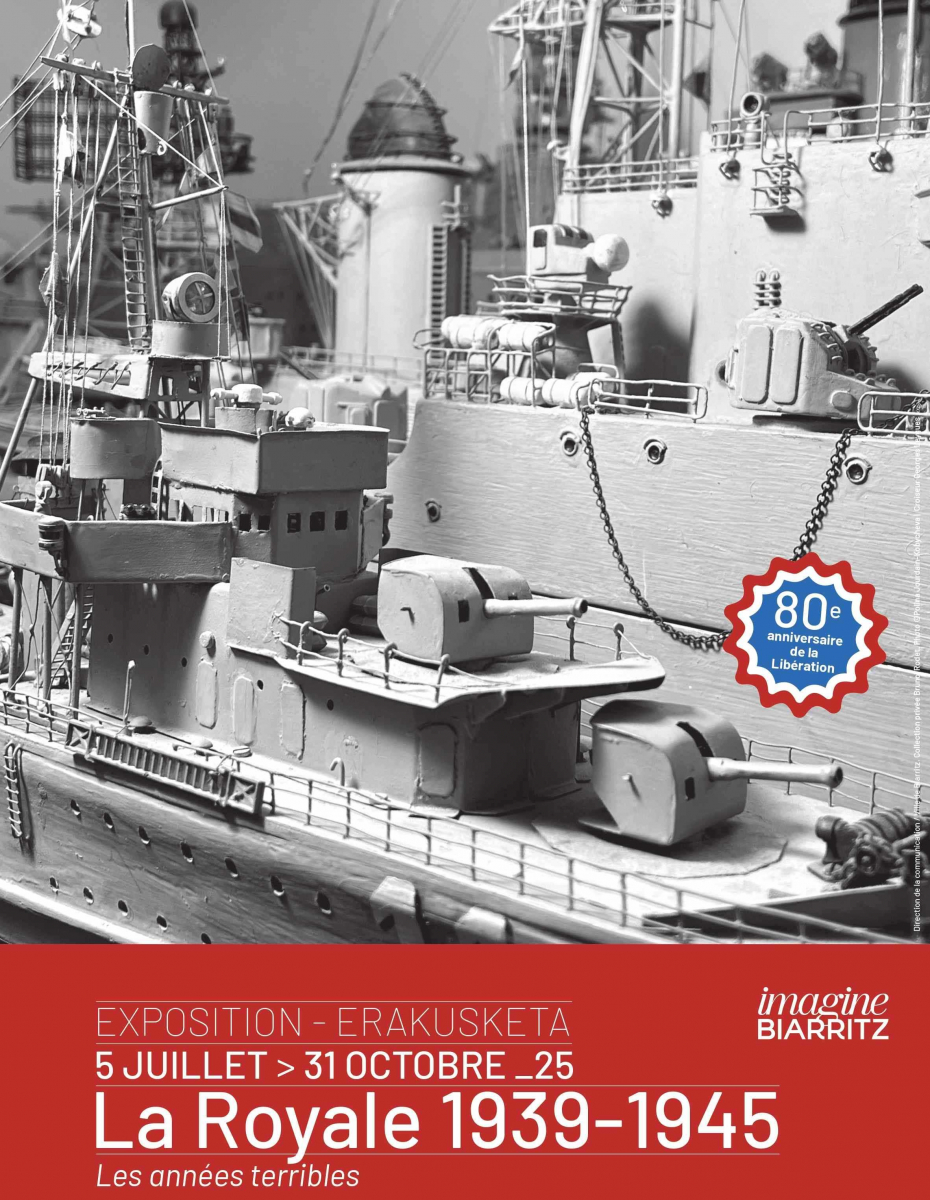

A l’occasion du 80ème anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Musée Historique de Biarritz organise une passionnante exposition sur "La Royale 1939-1945, les années terribles", immersion fascinante dans l’univers de la Marine nationale.

La campagne de Narvik en Norvège, le sabordage de la flotte française à Toulon, la libération de la Corse… l’histoire de La Royale – la Marine nationale – durant la Seconde Guerre mondiale est jalonnée d’opérations navales marquantes.

Grâce à une collection privée exceptionnelle, l’exposition présentera une cinquantaine de maquettes grand format de navires emblématiques : le croiseur Algérie, le cuirassé Dunkerque, le sous-marin Surcouf, la libération de la Corse… Autant de témoignages rares mis en scène dans une scénographie originale avec en parallèle, un panorama de l’évolution des navires français de Richelieu à nos jours qui ravira petits et grands…

Du 5 juillet au 31 octobre / Ouvert du mardi au samedi : 10h - 13h / 14h30 - 18h30 / Fermé les dimanches, lundis et jours fériés / Plein tarif 8 € - Tarifs réduits 5 € - Gratuit jusqu’à 12 ans.

L'occasion également de rappeler quelques "figures navales" et des épisodes maritimes liés à l'histoire de notre région.

Flotte française et amiraux de France au Moyen-Âge

La flotte française apparaît vers le XIIIème siècle. Au siècle suivant, l'amiral, dont la charge est créée en 1270, se voit attribuer les mêmes pouvoirs sur la mer que le connétable sur la terre. Son autorité s'exerce aussi bien sur les navires militaires, que les navires civils comme les pêcheurs ou les commerçants.

Le 13 mars 1341, c'est mon ancêtre Louis de La Cerda qui reçut la charge d’Amiral de France, dignité aux revenus considérables (redevances, part des prises en mer et moitié de l’or trouvé sur les naufragés) comportant le commandement effectif des bâtiments et la levée des équipages.

La levée d’équipages basques

Mon ancêtre s’employa alors à reconstituer la flotte disparue le 24 juin 1340 dans le désastre du combat naval de L’Ecluse, face à Bruges où Edouard III d’Angleterre voulait récupérer son épouse laissée en gage (!) aux Flamands.

Tandis que la plus grande activité régnait dans les chantiers de construction et qu’on armait les nefs disponibles dans tous les ports de France, le nouvel amiral recruta des équipages parmi les populations maritimes des provinces basques. Le 21 avril 1341, son escadre jette l’ancre à Bermeo où il négocia pendant deux mois des promesses de soutien.

Mais la tâche de Louis de La Cerda était rendue d’autant plus difficile que, chargé également de la défense de Lille en qualité de « capitaine souverain », il dut encore intervenir dans la guerre de succession de Bretagne qui venait d’éclater entre Jean de Montfort soutenu par Edouard III et Charles de Blois, partisan du roi de France. C’est d’ailleurs là que ses exploits furent les plus renommés grâce aux chroniques laissées par Froissard et Jean Le Bel.

Il lui revint encore d’être nommé en 1344 « roi des îles Fortunées », autrement dit l’archipel des Canaries car, en Avignon, le pape Clément IV désirait éviter un conflit entre le Portugal et l'Espagne. Cependant, il n’alla jamais prendre possession de son nouveau royaume, préférant se partager entre la douceur des vignes bordelaises et Uzès, dans le Midi, d’où provenait sa seconde épouse Guiote, fille du vicomte Robert Ier d’Uzès. En 1346, il se battait encore pour les Valois en Guyenne, contre les Anglais du comte de Derby.

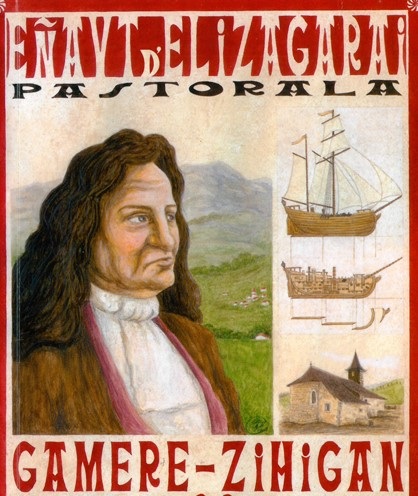

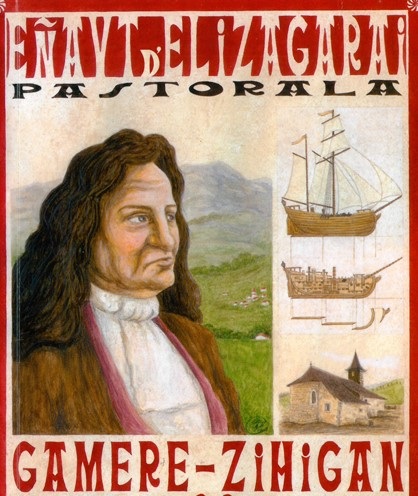

Mais la constitution d'une véritable marine d'État eut lieu sous le règne de Louis XIII, grâce à l'administration de Richelieu ; elle connut une période particulièrement brillante sous le règne de Louis XIV, grâce ente autre à la politique de Colbert. C'est à cette époque qu'intervient l'action d'un jeune marin et ingénieur naval originaire d'Armendarits et auquel le village de Camou-Cihigue consacra une pastorale en 2007 écrite par l'abbé Junes Cazenave Harigile.

Né le 2 février 1652 à Armendarits au sein d'une famille de cordonniers et placé très jeune comme domestique dans des familles bourgeoises qui avaient contribué à son éducation, ses études de mathématiques lui permirent une brillante carrière de marin et d'ingénieur sous Louis XIV.

Renau d'Eliçagaray, marin et ingénieur naval bas-navarrais sous Louis XIV

20 août 1682. La flotte royale bombarde Alger, nid de pirates barbaresques écumant les côtes européennes, brûlant les villages et emmenant de nombreux esclaves, les ex-voto des églises de Biarritz et de Capbreton en témoignent abondamment. Les assaillants utilisent les galiotes à bombes qui permettaient de tirer des projectiles à plus de trois kilomètres dans l'axe des navires. Leur inventeur, Renau d'Elissagaray, avait à peine trente ans !

Renau d’Elissagaray avait été remarqué par Duquesne avec lequel il travailla aux constructions navales à Brest. Il proposa un nouveau système de construction navale, que Vauban fit adopter et qu’il fut chargé de mettre en pratique. Un conflit ayant éclat en 1680 entre la France et le dey d’Alger, Renau proposa de bombarder la ville avec des galiotes de son invention. Malgré l’avis du conseil, Louis XIV consentit à ce qu’il fit construire cinq galiotes à bombes, que Renau conduisit devant Alger et dont le succès dépassa toutes les espérances.

Membre de l'académie des sciences, il participa aux inspections des flottes en Espagne, au siège de Gibraltar et à la défense de Cadix avant d’être nommé lieutenant général des armées royales en 1716.

Et en décembre 2022, la remise de fanion aux jeunes de la Préparation militaire marine qui s’était déroulée au monument aux morts de Bayonne en présence d’un détachement de la Marine et d’un groupe de cornemuses écossaises avait précisément était placée sous le patronage de Renau d'Elissagaray (ou «Eliçagaray »).